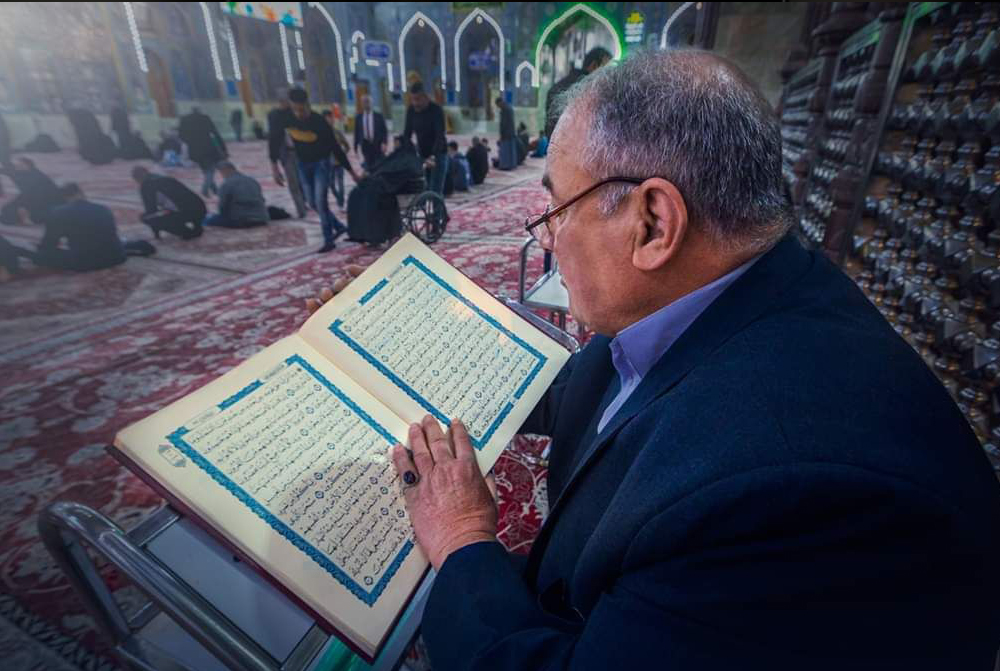

لعلَّ حراك العقل في القرآن الكريم نستطيع جعله المحور الاول لعنوان مقالنا هذا وهو البناء العقلي من سلسة مقالات سنحرص على نشرها في موقع الامام الحسين (عليه السلام) الدولي، فشهر رمضان شهر تدبر القرآن الكريم ذلك الكتاب الذي اعتنى بصقل عقل الإنسان وتنمية قدرته على التفكير وتهذيب مهاراته الفكرية لتدرب على تفكير عقلائي ينتج تصرفا عقلانيا وقد تفردَ هذا الكتاب العظيم بتقديم نظرة جديدة للكون والحياة لم تعرف من قبل حتى في الكتب السماوية السابقة ، فقد كان من أبرز معالم هذا الكتاب الكريم عنايته بالعقل، فقد ميز اللهُ عز وجل الإنسانَ بالعقل عن سائر المخلوقات، وأوجب عليه إعمال عقله في شؤونه المختلفة، وألقى اللوم الشديد على الذين يعطلون عقولهم وبناء على هذا التكريم الإلهي للعقل فإننا نعتقد أن القرآن الكريم مضى بالعقل إلى آفاق أرحب ليبني مدركاته العقلانية وسوف نتدبر في هذا الشهر العظيم ومن خلال هذه السلسلة حراك العقل في القرآن الكريم. من خلال شواهد الآيات في ذلك: (العقل والعلم)...

ومن النقلات العقلية المهمة التي تضمنتها الرسالة الخالدة، لفت نظر البشر إلى دور العلم في الحياة، فقد حفل الكتاب والسنة بنصوص لا تعد ولا تحصى؛ تحض كلها على العلم والتعلم، منها قوله تعالى: {... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} (سورة الزمر/9)، وقوله تعالى : {يَرْفَعِ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (سورة المجادلة/11)، وورد في الصحيح كثير من الأحاديث التي ترفع من مكانة العلم والعلماء، منها قوله (صلى الله عليه وآله): فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وغيرها كثير من نصوص الكتاب والسنة.

وثمة ملاحظة بالغة الأهمية لا بد من الوقوف عندها طويلاً في سياق الحديث عن نظرة القرآن الكريم إلى العلم؛ إذ لم يكتف القرآن الكريم بالدعوة إلى العلم؛ وإنما دعا كذلك إلى رفض أية دعوى إلا ببرهان: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (سورة البقرة/111)، بل ذهب القرآن الكريم إلى أبعد من هذا فأسس (المنهج التجريبي)، الذي صار فيما بعد حجر الأساس في العلوم التجريبية قاطبة، وذلك من خلال التجربة العملية التي جرت على يدي نبي الله إبراهيم (عليه السلام): {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (سورة البقرة/260).

وعلى هذه الصورة انتقل القرآن الكريم بالعقل البشري نقلة حاسمة بوضع أساسين للعلم الجدير بالثقة، هما (البرهان والتجربة) وقد كان لهذه النقلة العقلية تأثيرا كبيرا في إنجازات العلماء التجريبيين المسلمين الذين أهدوا العالم كنزاً لا يقدر بثمن في العلوم المختلفة، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر أعمال (ابن سينا) في الطب، و (الحسن بن الهيثم) في الفيزياء، و (البيروني) و (الكندي) في الفلك، و(الخوارزمي) في الرياضيات، مما مهّد الطريق إلى العلوم الحديثة المعاصرة التي غيرت وجه الأرض، كل هذا بفضل العقلانية العلمية التي أسسها القرآن الكريم، ففتحت للعلم كل الأبواب...

التحذير من الظن والهوى

يعد الظن والهوى من أسوأ الأمراض التي إذا خالطت العقل أعمته عن رؤية الحق، وأهلكت صاحبه، ولهذا نجد الكتاب والسنة قد حفلا بالنصوص التي تحذر من هذين المرضين احتراماً للعقل، وحماية له من الضلال والهلاك، من ذلك قوله تعالى: (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) سورة يونس 36، وقول النبي صلى الله عليه وآله: إياكم والظنَّ، فإنَّ الظنَّ أكذب الحديث وإنما كان الظنُّ مرذولاً لأنَّه مخالف للواقع، ولا يستند إلى برهان، فكان أكذب الحديث .

وإذا كان الظن مخالف للواقع، فإن الهوى قريب من ذلك؛ فهو تحكيم للعاطفة بدل العقل، وتجاهل للواقع، وازدراء للعواقب .

وهكذا نجد أن الهوى والظن لا يخالطان أمراً إلا أفسداه، فإن دخلا على العلم أخرجاه عن اليقين، ونزعا عنه الثقة. وفي هذا ما فيه من ازدراء للعقل واستخفاف، ولهذا كان للقرآن الكريم موقف حاسم في رفض الظن والهوى، واعتبارهما من المهلكات، فاتباع الظن والهوى يَطمِسُ نورَ العقل، ويُعمي بصيرة القلب، ويصد عن الحق؛ كما أن اتباع الظن والهوى يفسد العقل؛ فيصير الحَسَن عنده قبيحاً، والقبيح حسَناً؛ ولهذا كان الظن والهوى من أهم أسباب الفساد في الأرض كما قال تعالى: ﴿ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن .. ﴾ سورة المؤمنون 71. وحرصاً من القرآن الكريم على سلامة العقل، جعل البعد عن الظن والهوى من أسس العقلانية الراشدة .

انطلاق العقل في تأمل الخلق :

يزعم البعض أن السبب في انطلاقة العقل الأوروبي اعتماده على المنهج الاستقرائي الذي يحرر العقل من القيود المسبقة، من الأنموذج الحاكم غير أن الفارق ما بين العقل المسلم والعقل الأوروبي لا يعود إلى النصوص، كما زعم هؤلاء، وإنما يرجع هذا الفارق إلى ملابسات تاريخية أخرى لا مجال لعرضها هنا ونكتفي هنا للتدليل على براءة النصوص من تهمة ما أصاب العقل المسلم من عطالة بل بالعكس فان النص القرآني ساعد على انطلاق العقل للنظر والتفكير بلا حدود، منها قوله تعالى : قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سورة يونس 101 . وقوله تعالى: وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ سورة الجاثية 13 ، فالقرآن الكريم يفتح الباب واسعاً للعقل البشري لكي يستكشف السنن الناظمة لحركة الكون والحياة، ليس في الأرض وحدها، بل في السماء كذلك، لأن معرفة هذه السنن – بمنظور القرآن الكريم - تعد شرطاً لعمارة الأرض، والتبصر بالعواقب، وتؤهل معرفة هذه السنن تحقيق واجب الاستخلاف في الأرض على الوجه الذي يرضي الله عز وجل.

ويجد المتدبر في القرآن الكريم ، خلاصة اضافية للسنن التي تحكم الكون والحياة، وأسباب نهوض الأمم والحضارات وسقوطها، وربط الأسباب بالمسببات، والمقدمات بالنتائج، ويلاحظ الباحث كذلك أن الكتاب والسنة يقدمان هذه الخلاصة للسنن بما يشبه المعادلات الرياضية الصارمة التي تشكل زاداً غنياً للعقل البشري لكي يسير في هذه الحياة على بصيرة .

ويرجع اهتمام القرآن الكريم بمعرفة سنن الله في الخلق، لأن التعرف عليها لا يمنح الإنسان القدرة على تسخير الكون فحسب، وإنما يمنحه قدراً كبيراً من التحكم بالنتائج، والتخفيف من الآثار السلبية، ومغالبة قدر بقدر، والفرار من قدر إلى قدر، وفي هذا فتح للباب واسعاً أمام طاقات الإنسان، وتمكينه من التحكم في الكون الذي قدر الله له أن يكون فيه سيداً، بتذليل هذه السنن وتسخيرها له: كما جاء في قوله تعالى وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ سورة الجاثية 13 .

ومن الجدير بالملاحظة هنا أن القرآن الكريم لم يكتف بالحديث نظرياً عن السنن، وإنما عرض مثالاً حياً عن ثمرة المعرفة بالسنن؛ وذلك من خلال قصة ذو القرنين التي تمثل أنموذجاً متجسداً لربط الأسباب بالمسببات، والمقدمات بالنتائج، إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (84) فَأَتْبَعَ سَبَبًا (85) سورة الكهف.